Zeichnen mit Tusche

Universell und individuell

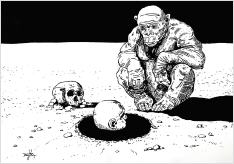

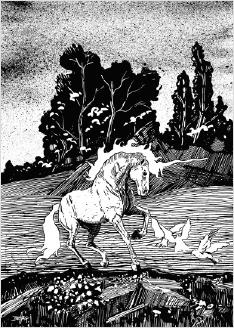

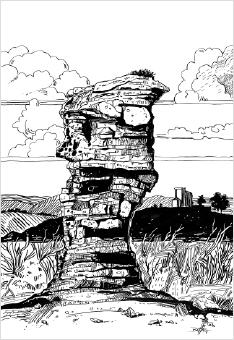

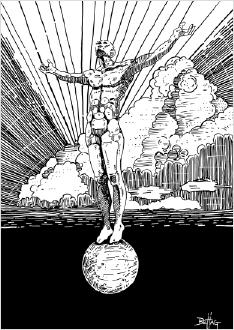

Mit einer Tuschezeichnung kann man mit wenigen Zügen auch große Ideen zu Papier bringen. Die Technik ist universell und dennoch individuell, der künstlerische Prozess entsteht unmittelbar, eigenständig und selbstbewusst auf dem Papier.

Grundsätzlich könnte ich jetzt viel über die Geschichte von Tusche schrieben, auch warum sie von vielen Künstlern verwendet wurde und wird. Ich möchte das Thema aber auf die Praxis beziehen und Ihnen alles über Material und die technischen Darstellungsmöglichkeiten zeigen.Tusche ist ein spannendes Medium, dass viele künstlerische Ausdrucksweisen zulässt und immer wieder neu entdeckt werden kann.

Ich arbeite seit über 45 Jahren als Illustrator und benutze Tusche für viele meiner Arbeiten. Schon als 8 jähriger kopierte ich Micky Maus Comics mit Pelikan Tusche. Irgendwann in den siebziger kam ich mit den Comic und Zeichnungen von Frank Frazetta, Jeff Jones und Bernie Wringhston in Kontakt. Für mich öffnete sich ein ganz neuer Kosmos und zeigte außergewöhnliche Zeichentechniken, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Künstler, wie Jeff Jones oder Bernie Wringhston trieben die Darstellung ihrer Comics mit dem Medium Tusche auf die Spitze. Klare detaillierte Striche, die sich zu einem lebendigen schwarz-weiß Kontrast zusammenfügen und Szenen beschreiben, die auch noch heute ihre Einzigartigkeit besitzen.

Überhaupt ist die Tusche in der Comiczeichnung immer noch das meistbenutze Medium. Ich denke hier an den bekannten französischen Künstler Moebius, der seine aussergewöhnlichen Geschichten mit Tusche aufs Papier gebracht hat. Seine Strichführung wird immer wieder kopiert aber nie erreicht. Auch der italienische Illustrator Toppi hat mit Tusche einen unverwechselbaren Stil entwickelt. Ich denke auch an Käthe Kollwitz oder Horst Janson, die außergewöhnliche Werke mit Tusche erschaffen haben.

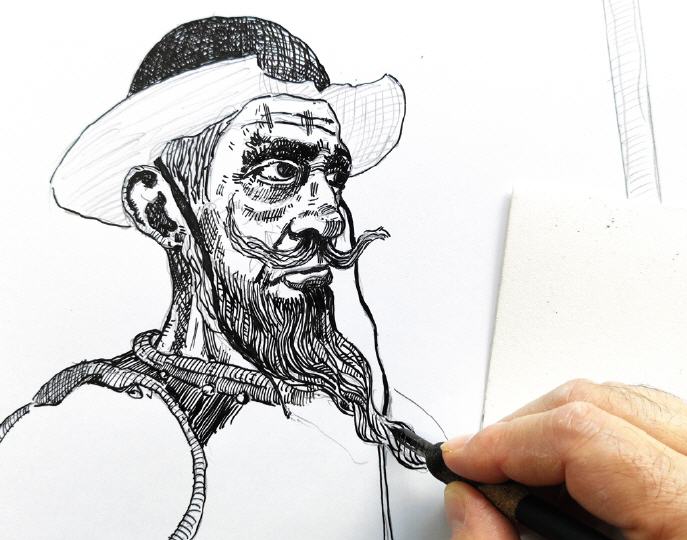

Ich habe in meine Arbeit gerne die Techniken dieser Künstler einfließen lassen. Beim genauen hinsehen, wurde mir klar, dass nicht jeder Strich unbedingt sitzen muss. Perfektion entsteht durch das Zusammenfügen vieler Striche, die alleine keinen Sinn ergeben würden. Und hier zeigt sich auch das Problem, dass viele Anfänger mit Tusche und Feder haben. Sie versuchen einen perfekten Strich zu erzeugen, obwohl es diesen nicht gibt. Tusche kann man nicht wie einen Bleistift radieren oder Acrylfarbe korrigieren und übermalen, sitzt der Strich einmal auf dem Papier bleibt er auch dort stehen. Ein Entfernen ist schwierig und sieht meist auch unschön aus.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wer mit Tusche und Feder zeichnet begibt sich auf Entdeckungsreise, deren Ausgang erst einmal ungewiss ist. Man braucht Routine und Erfahrung, um brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Vor allen Dingen darf man nicht zögerlich sein, sondern sollte versuchen sich von der Linie führen zu lassen. Das war das Erste, was ich beim Zeichnen mit Tusche gelernt habe.

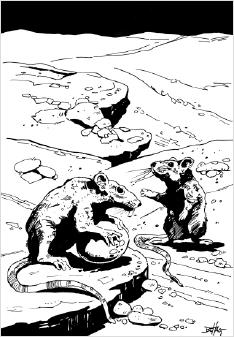

Die Linienführung erzeugt nicht nur die Form, sondern auch die Hell-Dunkelwerte, also die Kontraste, die zu den wichtigsten Merkmalen einer gelungenen Tuschezeichnung gehören.

Diese Kontraste, die bei der Tusche sehr stark ausgeprägt sind, können durch viele zeichnerische Tricks erzeugt werden: Durch Schraffuren, Lavuren oder tiefschwarze Flächen, die im Gegensatz zum hellen Papierweiß stehen. Alles ist möglich und sollte von jedem Anfänger ausprobiert werden.

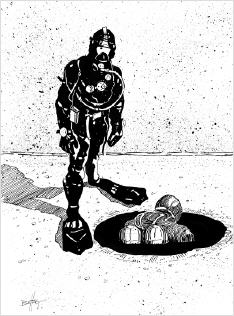

Interessanter ist es natürlich Licht- und Schatteneffekte mit Strichen direkt mit der Feder aufs Papier zu bringen. Das muss allerdings geübt werden und dabei sollte man sich auf einfache Motive beschränken. Meist scheitern Anfänger an viel zu hoch gesetzten Zielen und gerade beim Thema Tusche verzeichnet man sich schnell im Detail und verliert den Blick aufs Ganze.

Denn Tusche heißt auch, weglassen, weniger ist mehr! Schon einige Striche zu viel zerstören die typischen hell dunkel Kontraste.

Linienführung

Federzeichnungen bestehen in der Regel aus Linien, die im Ganzen ein Motiv ergeben. Diese Linien können gerade und exakt ausgeführt werden, sich aus verschiedenen Strichen zusammensetzen, wild gekritzelt oder exakt schraffiert werden. Alles ist möglich und dem persönlichen Stil des Künstlers geschuldet.

Schatteneffekte oder Strukturen entstehen durch Schraffuren. Die bekanntesten sind die Kreuzschraffur und die Paralellschraffur. Ich werde immer wieder gefragt, wie man eine Schraffur macht, oder wie die Strichführung mit der Feder aussehen muss. Für eine Schraffur gibt es kaum Regeln. Der Künstler entscheidet individuell. Der eine bevorzugt eine exakte gleichmäßige Schraffur und Linienführung, der andere mag es durcheinander und offen. Auch hier kommt es darauf an, wie der Künstler die Feder führt und wie detailversessen er ist.

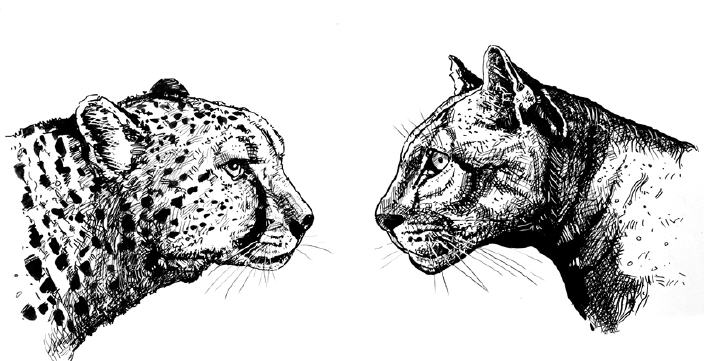

Ich mag es, wenn Linien und Schraffuren ineinanderlaufen und miteinander verschmelzen. So bleibt die Zeichnung skizzenhaft und offen, und die Form bleibt in Bewegung. Diese Strichführung liegt an meiner Motivwahl und meiner Auffassung zur spontanen Zeichnung. Andere Künstler lieben die detaillierte ausgefeilte Zeichnung, die bis in den letzten Winkel perfekt ausgestaltet ist. Hier darf jeder entscheiden, wie er will und letztendlich seiner künstlerischen Ausdruckskraft folgen.

Mit einer Feder lassen sich alle möglichen Tonwertabstufungen durch Schraffuren und Linienführungen erzeugen. Von dick nach dünn oder fein, Striche von oben nach unten und von unten nach oben ergeben einen leichten Grauton, viele Striche übereinander ergeben Schwarz, aber auch runde Striche, Kringel oder Strukturen können Tonwertabstufungen erzeugen. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wie ich schon Anfangs erwähnt habe, bin ich durch die Comiczeichnungen aus den sechzigern und siebzigern geprägt und auch heute noch davon inspiriert. Mir gefällt die Leichtigkeit der Strichführung, mit wenigen Strichen eine Szene zu erfassen und nur mit Schwarz und Weiß das Licht einzufangen.

Spontanität

Eine Tuschezeichnung lebt von dem spontanen Aufstrich, von der Unregelmäßigkeit der Striche. Deshalb sollte man nicht so sehr planerisch vorgehen, sondern die Linien frei fließen lassen. Diese Vorgehensweise setzt natürlich eine gewisse Zeichenpraxis voraus, denn man muss erst einmal genau wissen, was man aufs Papier bringen will und auch wie. Ist die Tusche erst mal auf dem Papier, lässt sie sich so gut wie gar nicht mehr entfernen. Ein unsicherer Zeichner wird dann erst einmal Fehler machen. Deshalb rate ich jedem Anfänger erst einmal auf zu viel Spontanität zu verzichten und das Motiv mit einem weichen Bleistift vorzuzeichnen. Das bringt die nötige Sicherheit und man erkennt Fehler meist sofort. Trotz der Vorzeichnung sollte man aber den spontanen Strich nicht außer acht lassen und nicht immer exakt der Vorzeichnung folgen. Wichtig ist dabei, dass man sich mit der Feder und der Tinte vertraut macht und herausfindet, wie lange die Tusche in der Feder bleibt, damit diese nicht mitten im Strich ausgeht.

Zeichenfeder oder Pinsel oder beides?

Die alten Meister hatten keine Wahl und mussten ihre Zeichenfedern aus Flügelfedern von Gänsen, Truthähnen oder Schwänen herstellen. Auch Bambus oder Glas kam als Feder in Betracht.

Heute sind Zeichenfedern in der Regel grundsätzlich aus Stahl gefertigt. Dabei muss man unterscheiden, zwischen Kalligraphiefedern und Zeichenfedern. Zum Zeichnen eignen sich lediglich die Zeichenfedern, obwohl nicht alle Sorten immer die gewünschten Ergebnisse bringen. Zu beachten ist, dass viele Zeichenfedern eine sehr dünne Spitze besitzen und nur extrem dünne Striche erzeugen. Jede Spitzenform hat einen speziellen Abstrich, je elastischer die Feder ist, desto besser kann man die Strichstärke variieren.

Auch mit einem Pinsel kann man individuelle Striche mit Tusche erzeugen. Je dünner und kleiner der Pinsel ist, desto detaillierter wird die Zeichnung. Ich verwende beides, Feder und Pinsel und kann so Hell-Dunkel Effekte besser steuern.

>> Tusche und Feder

>> Welches Papier für Tuschezeichnungen?

>> Tuschezeichnungen korrigieren